Новостные рубрики

Общество: Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях (18.03.2024 08:34)

Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Последняя на данный момент русско-шведская война (1808-1809) сразу началась для России успешно. 18 февраля 1808 года российские войска заняли Гельсингфорс (Хельсинки), 6 марта капитулировала важная крепость Свартхольм, 10 марта пал порт Або, а 21 апреля – и хорошо укрепленный Свеаборг. 20 марта 1808 года российский император Александр I объявил о том, что покоренная силой российского оружия Финляндия «навсегда присоединяется к Российской империи». Сделано это было не ради экспансии как таковой. «Россия не стремилась к территориальным приобретениям за счет Швеции, а была в первую очередь заинтересована в обеспечении безопасности своих северных рубежей», говоритоб этом историк Владимир Барышников. По его словам, война «являлась во многом вынужденным решением, продиктованным общеевропейской расстановкой сил того времени». В Европе были в разгаре наполеоновские войны, и в этот момент Россия была союзницей Франции и воевала с Британией. Однако дальше наступление начало буксовать. Во-первых, на занятых россиянами территориях была развязана партизанская война. Во-вторых, шведы, отступая, смогли сохранить боеспособность своей армии – и в мае-июне организовали серию контратак, сумев отбить некоторые территории. Кроме того, на помощь Швеции прибыла эскадра союзной ей Великобритании. Англо-шведские морские силы в августе 1808-го уничтожили линейный корабль «Всеволод» и блокировали остальной российский флот в Рогервике (ныне Палдиски). На суше же летом–осенью состоялась серия кровопролитных сражений, прошедшая с переменным успехом – но все-таки «счет по очкам» остался за русскими: они сохранили Финляндию за собой. Далее наступила очередь для решения следующей задачи – заставить Стокгольм признать ситуацию, сложившуюся «на земле», и принудить его к подписанию мирного договора. Шведский король Густав IV Адольф мириться на условиях уступки Финляндии отказывался наотрез. Заставить же его можно было лишь единственным способом: перенеся боевые действия на коренные шведские земли, поставив под угрозу не Финляндию, а саму Швецию. Но как добраться до Швеции, отделенной от Финляндии Ботническим заливом? По суше, огибая залив с севера? Слишком долго и трудозатратно. Существовал и другой вариант, почти век назад подсказанный Петром I, который высадил морской десантв Швецию и вскоре подписал с ней мирный договор в Ништадте.

И тогда возникла дерзкая идея: а почему бы не отправить войска прямым путем на Швецию прямо сейчас, не дожидаясь весны, по льду? Причем сначала предполагалось занять Аландские острова, занимающие промежуточное положение между Финляндией и Швецией, и превратить их в базу для дальнейших действий. Генералов заставили преодолеть сомненияИ все же сомнения сохранялись. Историк Лидия Ивченко рассказывает: «Главнокомандующий, генерал от инфантерии Богдан Федорович Кнорринг относился к идее скептически, называл ее "неосуществимой". Двухсоткилометровый переход многих тысяч человек по ледяной пустыне? Им нужно что-то есть, как-то спасаться от холода и при этом тащить пушки и боеприпасы. А по завершении марш-броска без всякого продыху кинуться в бой». В конце концов Александр I отправил командовать этой операцией человека, которому всецело доверял – генерала от артиллерии Алексея Аракчеева, годом раньше ставшего военным министром Российской империи. Аракчеев, имевший имидж личности грубой и неуступчивой, приступил к «вразумлению» сомневающихся генералов. Позже он вспоминало своей миссии так: «Я не воевода и не брался предводить войсками, но Бог дал мне столько разума, чтобы различить правое от неправого... если бы (я) слушал всех (генералов – прим. ВЗГЛЯД), да не столкнул Барклая на лед, прямо в Швецию, то мы еще года два пробивались бы в Финляндии». Под присмотром Аракчеева был разработан план тройного удара. Корпус под началом генерал-майора Павла Шувалова решили все-таки отправить в северном направлении – ему предстояло добраться морским берегом до города Торнео, откуда войти в Швецию. Другой корпус под командованием генерал-лейтенанта Михаила Барклая де Толли должен был идти на Швецию по льду пролива Кваркен, соединяющего северную и южную части Ботнического залива.

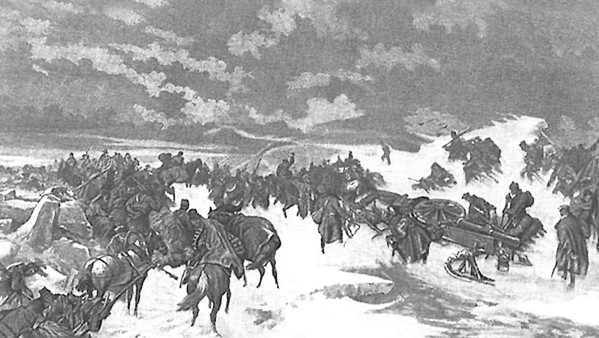

Началась подготовка. Корпус Багратиона насчитывал около 17 тысяч человек: тридцать батальонов пехоты, четыре кавалерийских эскадрона, шестьсот казаков и двадцать орудий с обслугой. Воинов тепло одели, выдав им неуставные полушубки и валенки. На санях с широкими полозьями везли продовольствие, амуницию, боеприпасы, водку и дрова, чтобы солдаты могли разводить огонь и погреться. Предполагалось, что лед в самом начале марта будет еще достаточно надежен – и выдержит всю эту массу людей и снаряжения. «Но чтобы минимизировать риски, всех тщательно инструктировали: больших костров не разводить и большими группами около них не собираться», – сообщает Ивченко. Ледовый поход русской армии начался 26 февраля 1809 года. В авангард Багратион поставил генерал-майора Якова Кульнева– воина невероятной лихости и мужества, считавшегося эталоном гусара. Приказ Кульнева, отданный им при выступлении на завоевание Аландских островов, был краток: «С нами Бог! Я пред вами. Князь Багратион за нами». Сначала Кульневу предстояло взять остров Кумлинге (Кумлинген), находившийся на полпути между материковой Финляндией и Большим Аландом. Русские шли вперед, разделившись на пять колонн – четыре наступали с востока, а пятая огибала Аланды с юга.

Аландские острова оборонял шведский корпус генерала Георга Карла фон Дебельна из шести тысяч человек, плюс четыре тысячи вооруженных жителей. Шведский генерал, узнав о русских приготовлениях, стал засыпать Стокгольм требованиями о подмоге. Дебельн предвидел, что русские при их численном перевесе смогут по льду «беспрепятственно обходить фланги и тыл моих позиций». Он приказал возводить засеки, батареи и устроил на всех островах, через которые могли двинуться русские, «мертвую зону» – выгонял оттуда жителей и жег деревни и мызы. «Неприятель начал искать спасения в бегстве»И в этот критический момент Дебельн получил из Стокгольма известие о состоявшемся там перевороте – группа шведских военных и высших чиновников свергла неудачливого короля Густава IV Адольфа и передала власть его дяде герцогу Сёдерманландскому. Участники переворота попросили Дебельна отправить к русским посланника с предложением перемирия. Но Багратион отказался остановить движение своих колонн. Аракчеев, узнав о происшедшем в Стокгольме, потребовал не «перемирия», а мира на условиях России – официальной уступки финской территории и отказа Швеции от английской помощи. Естественно, что Дебельн не был уполномочен вести такие переговоры. Багратион продолжал наступление. В итоге деморализованные шведы начали поспешный отход с Аландов. 6 марта (18-го по новому стилю) 1809 года корпус Багратиона занял Аландские острова, захватив там более двух тысяч пленных, 32 орудия, а также свыше 150 судов.

«Следы бегущих колонн неприятельских по всему необозримому пространству от острова Сигналь-скера до противолежащих берегов Швеции покрыты были разбитыми фурами, пороховыми ящиками, ружьями, снарядами, ранцами и партикулярными обозами. Неприятель, видя, что лживые переговоры его не могли остановить движений войск наших, по сильному наступлению которых начал искать спасения своего в бегстве», – писалБагратион. А тем временем русские передовые отряды уже приближались к шведским берегам. Переход по льду залива, загроможденного торосами, оказался нелегким испытанием. Подойдя к берегу, Кульнев опрокинул шведский отряд, который было попытался не дать русским выйти со льда. Впервые со времен Петра Великого русские солдаты вновь пришли в Швецию. До Стокгольма оставалось менее ста верст. Как Багратион доносилкомандованию, столь быстрый приход русских в Швецию привел прибрежных жителей в ужас: «Сигнал о сем телеграфа ужаснул столицу вандалов; дорога до Штокгольма была покрыта трепещущими жителями, партикулярными обозами и войсками, которые поспешно шли для защищения берегов; все сие представляло картину повсеместного смятения и страха и останется незабвенным в летописях времен позднейших к бессмертной славе российского оружия». Одержав победу над шведами, Кульнев приблизился к городку Гриссельгам и потребовал его сдать. Шведы, решив, что за Кульневым идет вся российская армия, выполнили условие. Через день Яков Кульнев получил приказ вернуться на Аланды. Приказ очень своевременный – подул южный ветер, начавший ломать лед. Шведы согласились на все условияУвы, в дальнейшем русский главнокомандующий Кнорринг согласился завязать со шведами переговоры и отозвал Багратиона с Аландов. Переговоры, однако, ни к чему не привели, боевые действия возобновились. Шувалов успешно развивал наступление на севере, заняв города Умео, Торнео и разбив шведов в бою у реки Шелефт. Чуть позже русские еще раз расколотили шведов у местечка Хернефорс.

Багратион писал: «Храбрые и мужественные подвиги славного и непобедимого российского воинства, которое, презирая не только все опасности, но даже и препятствия природ и климата, по снегу жесточайшей зимы, в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал, всюду поражало неприятеля и таким образом вселило в него страх и робость, положило основание сему славному миру и сему важнейшему для России приобретению, обеспечив тот край на будущее время от покушений неприятельских». Три года спустя Петр Багратион и Яков Кульнев сложили головы, спасая Отечество от нашествия Наполеона. Завоеванные их стараниями Финляндия и Аландские острова оставались российскими более сотни лет, вплоть до революции 1917 года. Кстати, российское присутствие на Аландских островах сохранилось и по сей день– финны до сих пор не закрылитамошнее консульство РФ. Увы, сейчас, со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, те края вновь превратились в источник потенциальной угрозы для России. Теги: история России , Швеция Постоянная ссылка на новость: |

Комментарии к новости

К сожалению, комментариев к данной новости еще никто не оставил.

Открытые вопросы

Ирина irinaroma Рома

Ирина irinaroma Рома

Валерий Valakalam Валакаламский

Валерий Valakalam Валакаламский

Людмила qqqskqqq Сухарева

Людмила qqqskqqq Сухарева